论乐平鸡公山人类历史文化遗存的价值

王寿远

乐平鸡公山,坐落在乐平西北三十公里、景德镇南面二十公里的著名古村乐平市涌山村西侧,是国家授予3A级景区的江西赣鄱古人类文化遗址所在地。

鸡公山是一座独立的石山,属于喀斯特地貌,石灰岩山体。东西长2332米,南北宽600米左右,平均海拔约200米,主峰海拔315米,因山形多面远看都像一硕大公鸡鸡冠,自古以来,当地人习惯称之为鸡公山。又因该山犹如从地下涌出,直插云霄,得名涌山,山脚下的村庄一个名为涌山村,一个名为下涌山村,涌山镇也以此得名。鸡公山东南北三面悬崖峭壁,拔地而起,古洞古石,奇花异草,比比皆是。

这里不仅充满原始生态的宜人景色,更富有深厚的文化底蕴。古人类文化自约10~50万年前的旧石器时代,到距今几万年以内的新石器时代、陶器时代、瓷器时代,再到封建社会文明时代亘古未断,这在全球可谓绝无仅有。这里新旧石器、万年古窑、远古陶瓷、藤印陶片、唐宋瓷片应有尽有,世界瓷都景德镇的诞生也就成为必然。这里是人类从原始人到现代人五十万年漫长发展史的缩影。

涌山古人类文化遗址洞穴俗称仙岩洞,是约50万年前人类始祖的居住洞穴。该洞穴在离平地几十米70度左右坡度的悬崖上,对于四肢发达善于攀爬、还没有完全进化为站立人的古人类,几乎没有进出的障碍,但可以阻挡兽行遍野的豺狼虎豹等各种大型猛兽侵袭,是一道天然屏障。洞口高9米,宽15米,洞口上部向洞外突出数米,形成天然的“屋檐”,避免大雨直接淋进洞内。岩洞前半部分开阔空旷,阳光可以直射洞内,两侧洞壁上参差分布着大大小小的人工开凿的石床,是古人类卧榻的重要场所,适宜群居。向内延申逐渐缩小进深约200米,岩洞后半部逐步缩小到只有宽高2米左右,并按十几度的坡度上扬,洞的尽头是一个类似小房间的密闭空间,里面有天然石桌石凳,石床石枕,梯度水槽。这里是首领居住的最佳场所。整个洞穴大概可容纳古人类百人生活。

洞口朝南,洞口外有一块与岩洞连成一片的一百平方米左右的平台,就是天然的院落,两侧有类似滑滑梯的岩石斜坡和类似捉迷藏的小型岩洞,洞口外四周都是悬崖峭壁,山上的猛兽很难对在“院落”工作、嬉戏、晒太阳和生活在洞内的先祖们造成威胁,因此不需要担心洞内洞外的安全问题,更不需要考虑洞口守护和防御其它猛兽的入侵,这是绝大多数洞穴所不具有的条件。这里四季恒温,不冷不热;常年有水,却不干不湿,俨然是上天给部落首领造就的圣地。在石床一侧的六个梯度水槽中,倒映着洞窟的穹顶上镌满了的历朝历代的居士、游客创作拓刻的章句,增添了古朴而富有神奇的文化色彩。这样的岩洞条件最适合猿人向直立人还没有完全进化完的人类生存、生活,这恐怕是全球千千万万岩洞绝无仅有的独特条件。

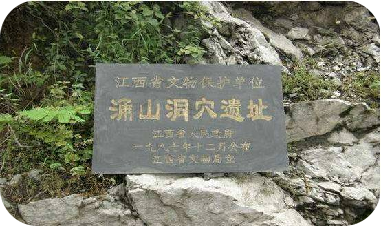

1 947年,江西地质调查所负责人章人骏首次对涌山岩洞进行地质考察调查时,发现“大熊猫、剑齿象”动物化石。后经有关专家鉴定,此动物化石属于我国在南方首先建立的第四纪哺乳动物群——华南“大熊猫—剑齿象”动物群。1962年11月,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所黄万波先生等在江西省文物管理委员会的协助下,对涌山洞穴遗址进行了科学发掘,发现了大量动物化石和原始人使用的工具——石英质石片(参见黄万波、计宏祥《江西乐平“大熊猫—剑齿象”化石及其洞穴堆积》,《古脊椎动物与古人类》1963年第7卷2期)。后经我国著名的旧石器考古专家、古人类学专家贾兰坡先生鉴定,涌山洞穴遗址为“旧石器时代晚期”洞穴遗址。1987年被列为江西省文物保护单位。

947年,江西地质调查所负责人章人骏首次对涌山岩洞进行地质考察调查时,发现“大熊猫、剑齿象”动物化石。后经有关专家鉴定,此动物化石属于我国在南方首先建立的第四纪哺乳动物群——华南“大熊猫—剑齿象”动物群。1962年11月,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所黄万波先生等在江西省文物管理委员会的协助下,对涌山洞穴遗址进行了科学发掘,发现了大量动物化石和原始人使用的工具——石英质石片(参见黄万波、计宏祥《江西乐平“大熊猫—剑齿象”化石及其洞穴堆积》,《古脊椎动物与古人类》1963年第7卷2期)。后经我国著名的旧石器考古专家、古人类学专家贾兰坡先生鉴定,涌山洞穴遗址为“旧石器时代晚期”洞穴遗址。1987年被列为江西省文物保护单位。

1993年中美考古队再次发掘鸡公山仙岩洞洞穴遗址,发现跟直线距离仅三十公里左右的同期发掘的万年仙人洞有着非常紧密的联系。万年仙人洞考古成就最特别的是年代超过万年的夹粗砂条纹陶、绳纹陶,这不仅是东亚地区,也是世界上目前发现年代最早的陶器标本之一。此外,还发现了12000年前的野生稻植硅石和10000年前的栽培稻植硅石,这是现今所知世界上年代最早的栽培稻遗存之一,并被美国《考古》杂志在2013年第1期评选为2012年世界十大考古发现。这里,万年陶器的发现跟鸡公山上发掘的超万年陶窑存在什么关系值得探讨。

鸡公山考古再一次引起注意与2010年前开始义务保护仙岩洞遗址的徐裕西夫妇有关。因为二老的保护鸡公山古人类文化行为曾获评史前文明的忠诚“卫士”和首届江西“中华文化人物奖”等荣誉。为了加强对鸡公山的保护,二老卖掉五个加油站筹集资金开发鸡公山旅游项目。在建上山台阶过程中,挖掘到不少陶片、瓷片甚至完好的古陶瓷,一件被乐平博物馆收藏的原始青瓷豆尤为贵重。同时还发现一处万年古陶窑遗址和窑盖。这样的重大发现引起了相关部门和不少学者的重视。

南京望族文化研究所所长王耿得知消息第一时间赶到涌山,他说:“我在来涌山之前,通过大量研究资料得出自己观点,涌山此地为史前人类的族源之一”,经仔细考察,发现了仙岩洞首领居室顶部岩画和刻符。这些人工划刻岩画无论它们是 “图案”或“字符”,都是一次“世界级”的发现,是景德镇建设文化大市的重要坐标。约50万年前,穴居于涌山仙岩洞的祖先们,不断繁衍,由于洞穴容纳有限,除了部族首领和部分成员以洞为家,大多数不得不去其它的洞穴乃至平地另谋生路,经过数十万年的进化,脚的行走能力替代攀爬能力,攀岩能力逐渐降低,平地上生存能力逐渐增强,走向鸡公山山脚周边的台地生活劳动,逐渐学会刀耕火种,发明了陶器,他们由“石器时代”逐渐过渡到“陶器时代”即农耕文明,为中华文明断代工程提供了重要一章。

从洞窟的拱形门向山南纵目四顾:数十座百米左右的小山头尽收眼底,再加上山北面的数十座百米左右的小山头,仙岩洞已然被附近百座山头所簇拥着了。

仙岩洞朝南的山脚下还有近万余平方米平坦而矗立的台地,则是族长巡视和检阅京畿和子民最适宜的平台。如果每山的农耕养殖和采集狩猎的资源可满足20至30人,则近百座山头所滋养的人口不下2000至3000人了。按照世界学术界共识,史前遗址中部落人数如达到500至2000人,则可认定为氏族或方国。

从涌山遗址地貌和洞窟划刻的场面看,此地的旧、新石器文明绝非少数人可形成或创造的。在这些旧石器中,前期考古也发现了划刻岩画必备的工具:燧石。所以在这里发现划刻图案和字符就水到渠成了。洞顶上有史前风格的划刻岩画,比内蒙古阴山一万年前的划刻岩画还要早,但是两边划刻岩画作品的创作思路和艺术风格似乎是“师出同源”的。

另一位对涌山鸡公山陶瓷发掘信息产生浓厚兴趣的人,涌山文物保护员、著名陶瓷艺术家、景德镇私人陶瓷博物馆馆长余希平,讲述了他在咨询会和王耿沟通的观点。他来来回回涌山不下百次,正因为他的用心也得到上天的关照,给涌山陶瓷文化研究带来一个新的世界。2010年在鸡公山上发现一罕见珍品——新石器古窑址的窑盖的经历。从而证明涌山是景德镇陶器文明之源。

2 011年12月1 5日,乐平市政府举办一场“景德镇市乐平涌山洞穴遗址专家咨询会”,对遗址进行参观讨论,发现了人类始祖的划刻岩画,引起各方专家的高度关注。当时参加会议的有江西省文物考古研究所所长樊昌生,副所长徐长青,研究员张文江、肖发标,江西博物馆研究员刘诗中,以及特别邀请嘉宾:南京望族文化研究所所长王耿。王耿是国内外唯一专业追踪史前氏族世系、稽考上古人类故国的“独立学者”。专家学者们对遗址发现划刻岩画的重要价值十分重视。普遍认为涌山遗址划刻岩画的发现再次见证了涌山遗址的史诗般的人类文明的发展史。

011年12月1 5日,乐平市政府举办一场“景德镇市乐平涌山洞穴遗址专家咨询会”,对遗址进行参观讨论,发现了人类始祖的划刻岩画,引起各方专家的高度关注。当时参加会议的有江西省文物考古研究所所长樊昌生,副所长徐长青,研究员张文江、肖发标,江西博物馆研究员刘诗中,以及特别邀请嘉宾:南京望族文化研究所所长王耿。王耿是国内外唯一专业追踪史前氏族世系、稽考上古人类故国的“独立学者”。专家学者们对遗址发现划刻岩画的重要价值十分重视。普遍认为涌山遗址划刻岩画的发现再次见证了涌山遗址的史诗般的人类文明的发展史。

江西博物馆研究员、考古学家刘诗中就涌山遗址的独特性、罕见性讲述自己的观点:“涌山豆的年代、涌山纹饰陶器的年代,陶瓷之源和传承的特有连续性。一个文化遗址,从五十万年延续到距今约2600年左右,就是从旧石器时代跨越到新石器时代、陶器到原始青瓷时代、夏商周人类文明时期,这种文化现象甚为罕见。余希平则认为豆的年代,按豆底部刻符推测3500~4000年前。

山 上10~50万年前人类祖先首领栖息生活过的岩洞遗存,展示了古人类在旧石器时代到新石器时代的生活情景。山上万年陶窑展现了人类从新石器时代过渡到陶器时代的人类制造文化的发源,将景德镇窑火历史推向万年;山上发掘的原始青瓷“豆”,展现了人类瓷器时代起自三千年前,将景德镇陶瓷史从千年的古代推向数千年的时代。再到唐宋时期,这里的陶瓷生产技艺逐步向四周传播,进一步扩展到乐平的南窑、浮梁的街市口、三宝、窑里,周边涌现官口瓷窑、闵口瓷窑……,最后形成以昌南为名的驰名中外的景德镇瓷器。这样丰厚的人类历史文化遗存,直到发掘这座山旅游资源时,才真正被外界慢慢认知和关注,它的神秘面纱将被一点一点地揭开,人类发展史上又一座丰碑势必耸立于世,为人仰望。