源自岁月深处的回响

----回望乐平老北街

汪劲松

一

就象"雁过留声,人过留名",每个地方都应该留有自己的历史标记。

这标记,彰显着自己的过去,启迪着自己的当下,更预示着自己的未来。

老 北街是乐平的历史标记,代表了乐平的过去,当下和未来。

北街是乐平的历史标记,代表了乐平的过去,当下和未来。

古树越过千年,山河走过了亿万年,在人们心里,就会有了神性。有了神性,就让人敬畏,甚至让人顶礼膜拜,祈福许愿。

科技走到今天,似乎所向披靡,无坚不摧,而其实,相对于人类未知的领地,依然几乎微不足道,于是,宗教或者别的信仰,依然也很可能永远是人类与生命同在的需求。

千百年来,或许是受老北街弥久而醇厚的烟火气熏陶,人们似乎忘记了老北街的古老,忘记了老北街古老得没人说得清它的过去,古老得早就有了神性,早就应该被人关注,被人敬畏,祭拜许愿。

当城市前所未有潮水般汹涌扩张,一处处有名或无名的老街断崖般毁损以至遁迹,乐平人这才似乎终于意识到了老北街的古老,意识到了老北街的神性,意识到了老北街很有左右人的祸福悲欢的可能。

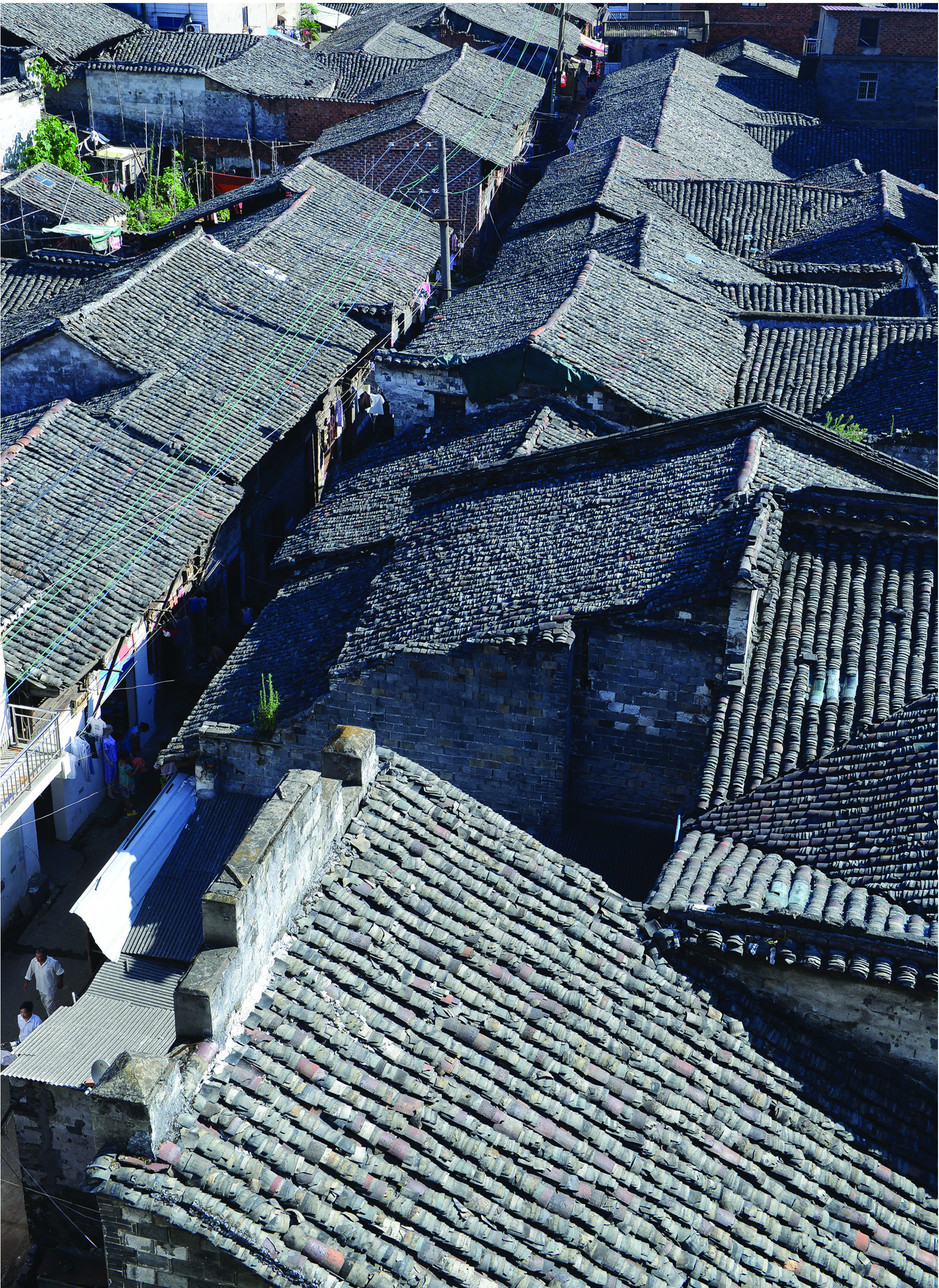

这样,在大时代面前,老北街虽无奈渐趋衰落,以至只剩朽木碎石、断砖残瓦,好似美人迟暮,又似老者筚路蓝缕满脸沧桑,而躯干骨骼甚至容颜始终未改,恰似青松坚挺,泰山傲岸。

乐平人骨子里对天地古旧神灵敬畏之深切,对老北街铭心刻骨甚或海枯石烂之依恋,从此可见一斑了。

敬神,也就敬祖。或者说,敬祖,也就敬神。

钱穆说:"历史是中国人的宗教"。

确实,林黛玉惋叹“侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁",陈子昂感慨"前不见古人,后不见来者"。

在岁月的漫漫长河中,我们何尝不是后人的祖先,我们又何尝不希望后人象我们记住先人一样能记住我们?

不 然,谁在乎生前身后事?谁为了信仰赴汤蹈火在所不辞?更有谁愿意披肝沥胆也要"为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平"!

然,谁在乎生前身后事?谁为了信仰赴汤蹈火在所不辞?更有谁愿意披肝沥胆也要"为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平"!

二

小时候,生活在老北街,我几乎每天都要走过老北街。

现在回想起来,那时的老北街,在我眼里,竟有些象一个部落,或者村庄,甚至一个大家族。

是啊,那时老北街的家家户户,甚至一砖一瓦,一草一木,我似乎都如数家珍。

我清楚地记得,街前坐看行人的耄耋老人,街道呼朋唤友追打嘻闹的孩童,门前含辛茹苦忙前忙后的家庭主妇。

当然,还有我心仪已久的袅袅婷婷貌若天仙的花季少女。

想起他们,想起他们同在一条街,甚至可以说同在一个屋檐下,朝夕相处,日夜为伴,喧闹而祥和,拥挤却亲近,艰辛却欢乐,岂不恰象一个部落,一个村庄,或是一个大家族!

那些日子里的我,每天踩着凹凸不平橫竖交错的麻花石,经过两边黄得发黑却大体完好的木栅栏门,看栅栏门里饭桌椅凳和大人小孩进出,觉得老北街是那么平常,那么普通,平常得似乎从来如此,普通得也永远如此。没有去想它的过去,也没有去想它的未来,更没有去想到它今天在乐平人的眼里,会成为乐平的历史标记,甚至成为一处风景,一处叫现代人梦寐以求却可望不可即的风景。

于是,我似乎明白了为什么人们常说要感恩过去,要珍惜当下,要与人为善,要美美与共。

我也似乎明白了,老人,或者不乏信仰的人,为什么特别喜欢谈论过往,特别喜欢关爱众生。

三

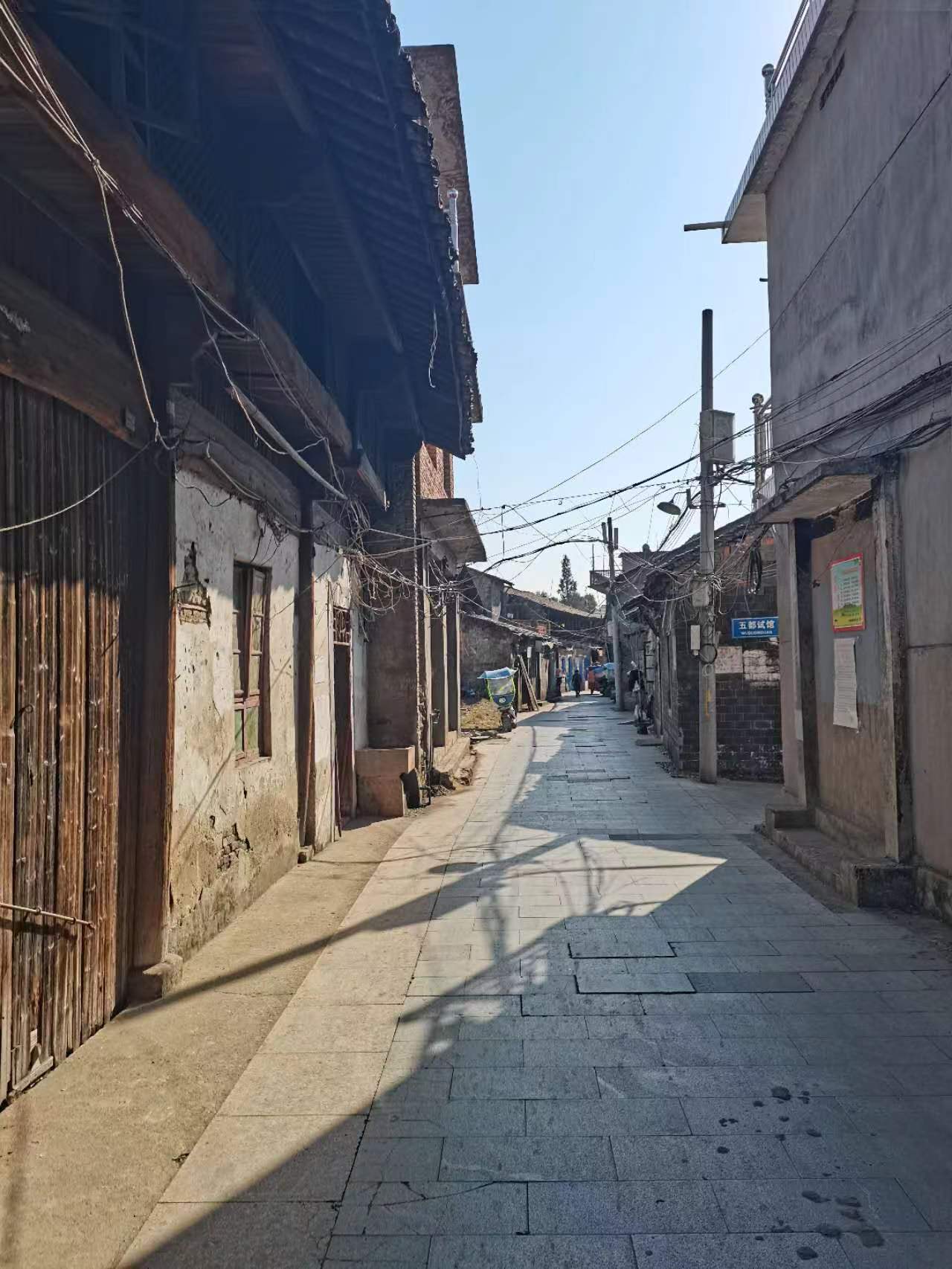

说来颇有些让人匪夷所思,我记忆中的老北街,其实并不是街,而只是一条有些不同寻常的巷子。

说它不是街,是因为它除了中段有两个商店,其它地段的屋子都是民居。

说它不同寻常,是因为它和老城其它巷子相比,要规整得多,更长得多,而且道路弯弯曲曲,高高低低的。

步入其中,感觉象置身弯曲的长廊,移步换景,婀娜多姿,诱人遐想,好似走进了戴望舒笔下的雨巷。

那时的街面,麻花石油光锃亮,中间和两边分别大至横竖摆放,长短不一,参差错落。

走在街上,是不必担心会滑倒或崴到脚的。骑自行车可就颇有些费力且费心了。

在老北街骑自行车,骑手必定身不由主,一路摇摇晃晃,忽高忽低,手忙脚乱,很有些象杂技或是现在的野外山地车技表演。

有一次,我就这样骑着父亲的车,在老北街把个挑担进城模样的老者撞了个正着,吓得我出了一身冷汗。

说来那时的人真得很淳朴、很善良的,无端被我撞得够呛的老者,竟没有一点责怪的意思,只是表情颇有些惶恐和尴尬,哆哆嗦嗦收拾好挑担继续前行,剩下我满脸的惊讶和愧疚。

好在,那时候,自行车是个稀罕物,大人都很少有的。

老北街的两个商店,一个是副食品店,一个是生活用品店,分别在龙溪巷两边,相距不到百米。

商店都只有一个柜台,商品也不多,且大都是些日常生活所必需。今天看来,很有些象偏远乡村的杂货铺。

这两个商店是我最爱的去处。

象自行车一样,那时候,副食品和生活用品几乎都是稀罕物,比如布匹,香烟,蛋糕,甚至糖果。

家家生活都很紧张,除了针头线脑或是酱油火柴之类,一般很少去买别的商品的。

我记得祖母在外面工作偶而得到一个或几个糖果,舍不得自己吃,总是带回家来给我吃。几乎每一次,我也舍不得吃,常常要在衣袋里放好几天。

现在物资丰盛了,糖果早已不被人稀罕,不过,我和祖母那年月从那些糖果觉到的欢欣和快乐,现在的年轻人恐怕很难想象很难感受到了。

祖母常夸我小时候就懂事,从来不候人家的吃(因为特别好吃,巴望吃到别人的东西)。

祖母说得不错,若不是帮着家里买酱油、盐和火柴之类,或是偶而帮父亲买一、二两酒,我是很少走进副食品店的。

我喜欢走进生活用品店。在这个商店,我总是久久地趴在柜台看里面的针头线脑、布匹衣扣等,感觉它们是那样的洁净,新奇,因而美丽。

四

说来惭愧,或许是因为五十米开外,有条新北街〈虽然新北街一度仅有老北街约四分之一长),加上年轻气盛埋头拼搏当下期待未来,好长时间,老北街都未引起我非常的关注。

参加工作住到别处后,空闲时,我也会到这里走走。有时一个人,有时带着妻子。原因嘛,除了天性中的那点念旧,更多的,我想是这里的道路,这里的生活。

直到步入中年,因为工作的缘故,我意外地了解到老北街的由来、建筑特色,还有一些往事,才知道它竟然曾经是一条正街,而且是乐平曾经最繁华且今天硕果仅存的古商业街。

我震撼了,感觉自己活了一大把年纪,还象身在宝山不识宝的无知小儿,又象生在福中不知福的不孝子孙。

也就是从这时开始,我对老北街另眼相看,更情有独钟了。

我不断地向祖母打听老北街和老城的故事,想方设法找寻有关老北街的史料。

渐渐地,我象当年样板戏《红灯记》里的铁梅,在祖母声情并茂的讲述中,知道了自已的身世,也明白家族的前世今生。

当然,这个家族不仅是我的家族,还有老北街,还有乐平老城。

渐渐地,象朋友甚至情人患难见真情般,老北街成了我的至交,乐平老城成了我的情人。

老北街有我的童年,也有乐平老城的童年,更有我祖辈的童年。

我记不清自已多少回走进老北街。

难以忘怀的是,每当我烦恼忧伤,或是失意彷徨,我总是会想起老北街,想起老北街,总是会有意无意地走进老北街。

很神奇的,每当走进老北街,我的心情会在不觉间平静下来,我的胸怀也会在悄然间豁然开朗起来。

每次徘徊在老北街,我都仿佛看到了一代代先人在这里生活,或是从这里走过。我都仿佛听到了源自岁月深处的回响,甚至清晰地感觉到了来自天外的力量。我发现自己穾然变得特别自信,特别潇洒,也特别快乐了。

每当这时,我总不禁泪眼婆娑,悲欣交集。

我知道,这回响,这力量,或许就是老北街的神性,就是老北街的灵性。

我醒悟到自已应该为我的老北街做些什么,表达我对老北街的敬畏,表达我对老北街的感恩。

当然,应该是以自己的方式,以自己的能力。通过这种表达,让更多人感受到老北街给予我的那样的智慧和力量。

从此,我开始并坚持着以老北街为题材的系列文化散文的写作。

开篇就叫做《永远的老北门》。

五

和别处有名的老街一样,打造老北街的,有贩夫走卒,有三教九流,还有帝王将相。

老北街以至老城还是丘陵地貌的时候,老北街的边上就有了安隐寺。据说,安隐寺当年几乎和庐山的东林寺齐名,可见当初香火之旺盛,智者之云集。

乐平老城的十字街至今还因此被称为“大寺上"。

或许是因了安隐寺的缘故,南朝的鄱阳王萧恢在老北街中段地势平坦处建了庄园,乐平的萧姓据说都是萧恢的子孙,又可见老北街曾经的声名显赫,人杰地灵。

果然,到了唐朝,老北街所在的乐平老城有了个脂粉味十足的名字,叫做“花靥镇",这名字传递给我们的信息,是老北街曾经何等富庶魅惑,何等繁华旺盛!

难怪唐末县衙从几十里外迁到了老北街斜对面的南街。

宋朝的时候呢,成为县治所在的老北街更是红红火火让人心驰神往,以至因为烟花爆竹繁盛常常引发火灾,不仅有了个让人既忧也喜的名字,叫做“火龙街",还引来了在鄱阳做知府的范仲淹。范仲淹发动老北街居民建井用来救火,这井被称为“万家池"。

相比老城几十口以一家之姓命名的水井,“万家池"这名字,不仅别出心裁,更大气,更温馨。

倘不是缘于范仲淹"天下之忧"的情怀,便是出于老北街居民的"众志成城"的胸襟和气概了。

万家池边上,有个范公祠,纪念范仲淹,也纪念范文程。范文程是清开国名相,祖籍在乐平北乡。

明清时候的老北街,就大致是我童年所见的模样了,只不过不是民居,而是前店后寝的商业街,衣食住行,中国农业文明最顶盛时期特有的五行八座都在这里汇聚。因而,老北街也几乎凝聚了中国农业文明的精华。

之所以在这里汇聚,是因为北乡最富庶。

之所以在这里汇聚,是因为这里街道最长,也最繁盛。

清未民初,我的曾祖父也加入了其中。

当年,曾祖父凭着一张前清秀才的名片,加上在乐平老城显赫的家族声望,从景德镇娶来携着丰厚嫁妆的安徽籍妻子,也就是我的曾祖母,特意选择了老北街一条名字寄寓深厚的巷子置粮店和私塾,这巷子名叫"康罗里"。只可惜刚置房产便被烟花爆竹引发的火灾付之一炬。

有趣的是,听祖母说,我的曾祖母受此惊吓后,把家安到了南外街乐安河边。老城临解放时,曾祖母又因为在河边见多了兵匪争雄,领着一家人回到了老北街。

祖母跟我讲的老北街的故事,是从曾祖母那儿听来的。

这些故事,曾祖母又是从我曾祖父那儿听来的。

祖母告诉我,我蹒跚学步时,和曾祖母的感情很深。

也许是心心相通吧,年届花甲,我似乎感觉到,曾祖母在老北街来了

又去,去了又来,一定不只是火灾或

兵匪的缘故,一定对老北街怀有格

外的钟爱。

不然,老城有好几条街,有难以计数的巷,曾祖母为何対老北街那么熟悉?又为何来回转悠,却离不开老北街呢?

六

如今的老北街,道路和房屋格局依旧,外形还是徽派马头墙,街面还是木质板材,也集中了谷酒、桃酥等乐平有名的土特产,引进了乐平农业文明凝聚的精华,赣剧和古戏台。

当然,也植入了霓虹灯、荧光屏等新元素。

这些变化,是生活在农业社会的先人们做梦也想不到的。

然而,身处其中,我最喜欢的,依然是是老人,依然是孩童,依然是那些顾盼生辉的靓女。

从他们身上,我清晰地看到了老北街的过去,当下,还有未来。