我 的 道 路

汪静娴

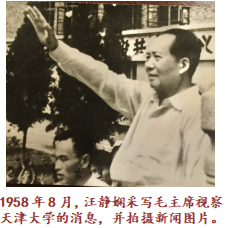

按:汪静娴是我国现代陶瓷工业先驱、陶瓷高等教育开拓者汪璠之女,1926年生于乐平,从小勤奋读书,是乐平第一位北京大学女毕业生;1950年在北大加入中国共产党,1952年从北大哲学系毕业后,担任天津大学校报总编辑,1958年采写毛主席、周总理到天津大学视察的消息,拍摄新闻图片,刊登在《光明日报》等报刊上;“文化大革命”中被剥夺工作机会,下放劳动;粉碎“四人帮”后恢复工作,1985年创办天津大学出版社,担任常务副总编辑,主持日常工作,1990年被评为教授级编审。兹转发她撰写的《我的道路》一文,以飨读者。

2010年5月,汪静娴(左)同九位胞弟在北京九华山庄欢聚

我不是一个平淡的人。我似乎活了两辈子。我有太多的劳累,太多的经历和体验。

十岁以前,我是祖母带大的。她给我以深刻的影响,她是一个极其善良仁慈而又平和温顺的人,她的为人和她的容貌一样美丽。在她的宠爱下,我是天之骄子。晚上,她陪我睡觉,边哄边讲一些孔融让梨之类的故事,早上我赖在床上,她一边替我穿衣服一边给我念点诗:“鹅鹅鹅,曲项向天歌……”,“打扫堂前地,抽开笼中鸡……”,她给我的人格染上了最初的底色,她也给了我文学的启蒙。

1937年,日本大举侵入中国。祖母对爸妈说:“让静娴跟你们去吧,兵荒马乱,我负不起责任。”从此,我便离开老家和祖母,到江西萍乡去了。这时候,我已经随着父亲工作的变迁,先后在江西鄱阳十八坊小学、南京徐家巷小学、乐平大寺上小学、景德镇厂前小学受完了小学教育。

1938年至1943年,我在设在上埠附近的江西省陶瓷职业学校读书。因为当时当地没有普通中学。校舍是一所租用的祠堂。课程多半是西洋画、中国画之类,也学筑窑、矿物。我不想学这些,我的目的是上大学。但想自学又找不到书可看。

我从小就有志气。这也许是爸妈的引导加上我倔强的性格造成的。我不甘心做一个平庸的人,我愿意轰轰烈烈,出人头地,我的心飞得很远很远。

从高中开始,我懂得要努力读书。我考到萍乡县立中学去了。这个学校很有名,录取很严,可以寄宿,学校离家25里路,用当年安源煤矿办公楼旧址为校址。校园内有一幢幢小洋楼,很是气派。老师水平高,学校的管理和设备都是好的。这才是一所真正的中学。我的功课很快好起来。仿佛阳光有了,雨露也有了,一棵小苗该茁壮地成长了。可惜好景不长,只念了不到一年,日本兵又打到萍乡,我又随全家逃回乐平。

这时正是暑假.不久,中学开学的日子快到了。我应该找到一所学校继续上学。当时乐平县没有高中,必须到90里外的景德镇天翼中学去上高二。当时我最爱的又最爱我的祖母已经去世几个月,同祖父商量,他说:“不要念书算了,家里拿不出钱去供你上学。”他冷冷地,一点商量的余地都没有。真是祸不单行,这个打击对我又是巨大的。叫我从此不念书了,我绝对接受不了。我一气不起,在床上哭了好几天。爸爸这时不在家,他在搞萍乡瓷厂的善后。在这关键时刻,妈妈当机立断。她说我上学的事由她想办法解决。祖父终于同意由她去借钱供我上学,等爸爸回来还钱。从此我开始感到想上学的不易,念书更加勤奋,总是名列前茅。同时,不知道从什么地方看到居里夫人的事迹,我也想当一个科学家。由于一次物理考试的突出成绩,我认识了天翼中学的物理教师黄正中先生,他后来回到上海交通大学当教师。有一个相当长的时期我和他都有联系,他说:“成功的秘诀就是把你自己变成一个不可缺少的人”,这句话至今仍影响并指导着我。

在天翼中学念了一年,南昌有个赣省中学迁到乐平来了,为了省钱.我必须就近入学。也是在一所祠堂里上课,半年以后,抗战胜利,学校迁回南昌,作为毕业班学生,我随学校来到南昌就读。

半年以后,我高中毕业了。全班二三十个人差不多都不打算考大学。大学在哪里?在遥远的大后方重庆、昆明。八年抗战谁有上大学的机会?许多人脑子里都没有上大学这根弦。而我却不屈不挠地做着上大学的梦,不管有多大困难,我都有决心去克服。为了实现自己的理想,我牢记孟子所说:“天之降大任于斯人

也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身……”,我自觉磨炼。整个暑假我一个人住在一幢三层楼房中的大教室内,学校借给我一张板床,以便考期复习。教室对面是一个生物标本室,透过门上的玻璃可以看见里面立着一个骷髅标本,可怕人了!吓得我心惊胆战。路过那扇门时,我总不自觉地闭上眼睛。在夜深人静的时候,我总怕在床铺下藏着什么。但我还是用毅力去克服胆怯。暑假中伙食自理,我用钱极省。我是老大,我理解家里的艰难。

爸爸妈妈是开明的。多少年来,在供给我读书上,他们毫不含糊。当我遇到了失学威胁时,爸妈都异口同声地说:“不分男孩女孩,你是老大,怎么样也得先供你上学。”我由衷感激和鼓舞,决心要由我把挚爱的弟弟们带领出来,我知道自己的担子。我必须是一只带头的鸟,带着我的一群弟弟们起飞!

在战后第一次高考招生时,离江西最近的考区是武汉。我拿着爸爸写的介绍信,找到了他在日本时的一位学友,他家住在武昌。考试那天,我过江到设在一所中学的考场去。那场面很壮观,真想象不到有那么多人来考。抗战八年所积压的高中毕业生纷纷前来上阵,同时也允许同等学力报考。我是年龄小的应届毕业生,有许多人甚至大我十来岁。我是初生牛犊不怕虎。由于转学太多,课程难于衔接,战时学校教学的随意性又很大,所学知识远远比不上大城市中学系统和全面。但我还是报考了当时北大取分最高的物理系。

当北大尚未发榜的时候,我先来到上海徐家汇交通大学,住在张鸿教授家里等待开学。因为就在即将高考前夕,江西省保送了两名高中毕业生免试升入上海交大,其中有一名是我,名单登在江西日报上。这是经过激烈评比产生的名单,我自然喜出望外,但我并不满足,我想上北京大学,我还得自已去考。见到报上.北大录取名单有我之后,我决定放弃交大而北上。

1946年8月,我从上海乘船到天津转北京,买的是最次的下等舱,睡在不见天日的船底板上。.我既想家又晕船,不能吃不能喝,足足在船上病了两个星期。旅途的艰辛比现在远渡重洋还不易。一个女孩子,在黑暗的旧社会独来独往,不知遇到过多少艰险,我只不过不敢告诉父母就是了。

北京是另一番天地,我是从小地方来的,什么对我都是新鲜的。

首先是学生运动,给了我以震撼和冲击。局势如此动荡是我始料不及的。而此时的上海,依旧歌舞升平。政治的思考给我以新的启蒙,我同意多数学生的观点,国民党腐败,民不聊生。但我依然在好好读书。不久,北平发生美军强奸沈崇事件,沈崇恰恰是我在北大的同屋。北大学生为此发起游行罢课,全国大学生罢课支援,爆发了轰动一时的学生运动。从此,学生运动一个接一个,罢课游行经常不断。我不知道下一步应该往哪里走,就到图书馆去看书以解决我的彷徨。最初看的是《大众哲学》《社会发展史》等等。我逐渐接受了共产党的宣传,不仅仅是看了马列主义书的结果,还因为在我的灵魂深处有强烈的人道主义的色彩。在慈善为怀的祖母的影响下,我天生是一个人道主义者。我由于同情穷人而走向拥护共产党,我愿意解救普天之下的穷人,使他们丰衣足食。

1948年秋天.我把大纲弟带到北京大学工学院来上学。这时候京津已接近解放,学生运动在共产党的领导下反而隐蔽起来,以保存实力为主了。

1949年解放军进北京。人们企盼新的政治力量,我也向往“苏联的今天就是我们的明天”。1950年1月我加入中国共产党。整个大学生同我一样,对新中国充满了激情和希望。北京大学的多数学生纷纷走向社会,很多人参加了南下工作团到南方去接管新解放的城市去了。我孤寂地一个人住在一幢单元楼,我没有走,我对读书有一种神圣感,我不能轻易放弃大学生活。但是我改行了,从物理系转到了哲学系,我觉得我对文科兴趣更大,而新中国的上层建筑也急需人去开拓占领。

我入党以后并没有走一条平坦的道路,尽管我对党是那么忠诚。我自己也知道,在灵魂深处,我有一个人道主义的王国。要我跟上当时左的潮流相当吃力。我讨厌斗争,我相当落后。

在北京大学的几年,由于原有的学生干部大部分离校,我成了学生干部。我在哲学系负责学生的学习、思想、生活等各方面的工作,并担任系里青年团的负责人。我带领我的小同志们经历了解放初期的各项运动,如抗美援朝、土地改革等等。1951年曾到江西泰和县参加一期土改。大量的实际工作以及下农村、去工厂、进社会给了我很大锻炼。我的收获是丰富多彩的。我走进了生活和社会,我不再仅仅是纸上谈兵的一个书生。

1952年我代表北京大学到中央人事部参加应届大学毕业生分配工作。工作结束后,人事部留我做机关工作,我表示愿意到大学去,1953年,我来到了天津大学。我的本意是想教马列主义哲学,我认为辩证唯物主义有活力,但组织上未予同意,却任命我为天津大学校报总编辑。

这个工作虽然我干起来并不吃力,但是既累人又风险大。我像坐在风口浪尖上,随时都有葬身鱼腹的危险。1957年整风“反右”,许多高校的校报负责人纷纷落马成了右派分子。好在我也算有了一定的社会经验,我能够小心谨慎,故未遭不测。

“文化大革命”对我是空前的灾难和浩劫。我对“走资派”的同情,我与“修正主义教育路线”的合拍,自然会成为左派政客们的攻击目标。某派政治力量一直采用对待阶级敌人的办法对待我。1968年“工宣队”进校,支一派打一派,我又成了审查的重点人物。为我设立了专案组,认为我是一个隐蔽的“堡垒”。他们跑遍全国去调查我,但是毫无所获。据工宣队员透露说,我这个人看起来问题很大,实际人很好。我以及我的家族在老家或我们曾住过的地方,不但无懈可击,还口碑载道。从此,个别工宣队员暗中保护我,使我在黑暗中看到了光明和人间的正义,使我增加了要活下去的勇气。

从1966年起.我被剥夺了工作机会。1970年到宝坻县农村劳动,1972年以后到天津郊区农场劳动,1973年以后到校办工厂当工人,一直到打倒“四人帮”以后才让我有正式工作。1985年我奉命组建天津大学出版社,成为该社的创始人。同年被任命为天津大学出版社常务副总编辑,主持日常工作。1990年被评为教授级编审。

十多年的打击迫害使我落到了社会的最底层,身体和精神也落到了崩溃的边缘。但是我始终没有向恶势力屈服。身在绝境,决不绝望。人倒了意志没有倒。我终于又站了起来,而且活得比过去更好。

我在“文化大革命”前十六年以及“文革”后数年主持天津大学校报的工作中,实际上是该报主笔。我主要写社论、重要通讯及消息报道,有时也写点诗歌发表,也对《天津日报》及《光明日报》发稿,也在校外报刊上发表诗歌,如1950年在《人民日报》文艺副刊上发表《我等待你》,1964年在河北文艺上发表《钢人骑铁马》,1967年在天津广播电台播发《请看那飞来的捷报》等等。我亲自编审过数十种图书出版,其中《清代宫苑》获1987年国家建筑图书一等奖。

1958年8月,汪静娴采写毛主席视察天津大学的消息,并拍摄新闻图片。

几十年来,我遵循父母和先辈的教导,要求自己做一个善良的人,一个正直的人,做一个不怕困难和挫折,永远自强不息的人。

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。 (原载《儒林家风》)