2012年10月27日,我与乐华锰矿医院前院长何德山先生,乐平招商局工作的马伟、众埠秧坂村委会书记马重火、副主任马虎生等同志前往德兴和婺源两县探访宋右相马廷鸾遗迹。遵汕头马汉明宗叔嘱,寻找廷鸾公第三子端履公曾迁居的德兴阐上,可惜未能找到。失望之际我便提议去看看德兴“聚远楼”。

“聚远楼”始建于宋熙宁二年(1069),由德兴人余仕隆集资兴建,坐落在城北学官后的枕山之巅,当时德兴县令单锡与苏东坡是同科进士。余仕隆佩服单锡的才华,请之为楼定名,单锡登楼远眺,全城美景尽收眼底,故取楼名为“聚远楼”。元丰七年(1084)苏东坡送长子苏迈到德兴任县尉时登上聚远楼,写下了“云山烟水苦难亲,野草幽花各自春。赖有高楼能聚远,一时收拾与闲人”的诗句。建炎元年(1127)宋高宗胜赞苏东坡诗,特赐“聚远楼”金匾。后黄庭坚、马廷鸾、赵孟頫等名人来德兴登楼赋诗,由此,聚远楼闻名遐迩,遂为江南名楼。2003年德兴市委、市政府进一步弘扬德兴历史文化,加快旅游业的发展,重建了“聚远楼”。

这次我们探访的便是重修后的江南名楼——“聚远楼”。应该说这是我第三次登“聚远楼”;第一次参访,聚远楼还在建设中,第二次是在2010春季,和乐平马氏宗亲会会长马火良、何德山院长一同去的,当时登楼的主要目的是想找有关我的先祖廷鸾公关于“聚远楼”的诗,可惜未能找到,虽有德兴朋友的热情接待,但也略显怏怏。这次三访,能否有意外的收获,心也惴惴。

到了山顶,“聚远楼”巍峨耸立,一种雄视天下的感觉扑面而来,我们加快步伐登上高高台阶,在一楼扶梯拐弯处,便看到装裱得很精致的录有赵孟頫诗的镜匾,颇觉意外,以前参观时,好像没见过,等到上第二楼时,便看到录有马廷鸾“聚远楼”诗的镜匾,非常高兴。现录该诗与大家共餮。“聚远楼 君家儒素袭良弓,能构危楼四望通。可爱江山千里外,尽归风月一帘中。云收倚槛繁机息,木落当轩众籁中。已解尘缨方隐退,恣游清兴意无穷。”这首诗当写于廷鸾公辞相归乡之后,重游德兴时所做。

巧得很,马相爷与德兴余氏很有渊源。《德兴县志》(民国八年版):“一经堂,节妇程氏(余氏遗孀)建,延师马廷鸾课子,因题云:‘不是夫人勤教子,一经谁创读书堂’。二子轸、辅皆登进士第。”一经堂位于德兴县三十五都。民国七年,在原来一经堂故址上重建一楼,更名为“一经楼”。程氏长子余轸,宋理宗淳祐四年(1244)甲辰科进士,是年马廷鸾23岁。理宗宝祐元年(1253),余轸之弟余辅登癸丑科进士,可谓“一门双进士,余氏传佳话”。宋时德兴县读书风气之盛,可见一般。

廷鸾公夫人张氏故后,亦葬于德兴,现在德兴县黄柏乡境内。《碧梧玩芳集·鲁国夫人墓铭》:“(夫人)生于戊子正月,殁于乙酉十月二十八日,葬以丙戌十二月壬寅。其地在德兴县银山乡之古莲塘。”《碧梧玩芳集》亦载廷鸾公三子端履公与德兴吴园张氏定亲,之后迁居德兴阐上。可见,乐平马氏与德兴的历史关系是很值得我们探讨一个新课题。

这次德兴之行,虽然未找到德兴阐上,但也收获不小,这次接待我们的德兴市花桥镇程双书记答应帮助我们继续打听“阐上”这个地方,对此,我们表示十分感谢和期待。

参访“聚远楼”之后,我们直奔婺源,到婺源时已到下午五点,遂于第二天上午去甲路。因是第一次去甲路,第二天一大早便出发,一路上边停边问,一个多小时后,在经过一小桥时,下车再问桥边一收割水稻的老农,“甲路张家如何走?”,老农的眼睛张得老大,你们站的地方就是甲路,真是喜从天降!站在小桥上西望,不远处便是排列的错落有致、古新参差的徽派建筑群。一直萦绕我心中的甲路张家,终于到了揭开面纱的时候。究竟有何收获,竟有些手足无措,可能心情太迫切了吧。

过桥不远左拐便是一直道,远远看见一牌坊,上书“千年古村——甲路”,终于到了。

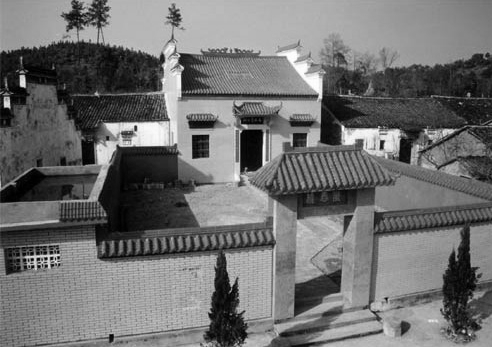

停下车,看见一个五六十来岁的村民,上前请教,“马相府在何处?”该村民说,“你们真是找对人了,马相府就是我家,我就是张氏后人。”真是祖宗显灵,巧的事都奏在一块了!一路与他攀谈,他姓张名石林,他住的屋,就是祖传下来的老屋——马相府,在甲路随便问一个人,都知道马相府。据传,此屋有700多年的历史,是婺源县最早的建筑之一。他引领我们来到一幢古建筑前,从外观看,这幢民居的历史确实久远。而且与周边的徽式建筑很不一样,是明显的饶派风格。据屋主张石林讲,他祖母跟他讲过此屋的来历。甲路以张姓为主,该村一对老夫妇晚上像往常一样睡觉,老太爷半夜里被一怪梦惊醒,便叫醒老太太,说他梦见一只老虎卧在房前屋檐下,老太太也做了同样的梦。第二天一早,二老打开大门,见一年轻举子卷卧门前,二老叫醒年轻举子,请进堂屋,询问,才知道,此举子是饶州乐平人,姓马名廷鸾,因进京赶考,到婺源时恐盘缠不够,为省下店钱,遂在一屋檐下过一晚。二老见其不凡,结合梦境,便把他留下,在家里读书三年,资助其进京应考,并招其为女婿。廷鸾做宰相后,回甲路建一府第——马相府。

(注:上图,笔者所取景就是徽式建筑与饶式建筑的对比。)

马相府西边十来米有一古井,称“马氏井”,现在还保存完好,并一直在使用。村西边有一古柏名叫“金盆插柏”,粗有几围,据传为廷鸾公所植,可惜二十年前为电火所焚,婺源县至此损失一国宝级古树,实在可惜!

上述传说虽略有“戏说”的味道,但绝非空穴来风。马氏与婺源张氏的史料是实有可靠典籍支撑的。

“夫人张氏,讳某,徽州婺源人。曾祖盛美,将仕郎。祖昌辰,将仕郎。父遂,承节郎,监庆元府都作院。母潘氏。……夫人即闻家,嫔儒族,性刚劲而实俭慈,常以佛课自律。”(《碧梧玩芳集·鲁国夫人墓铭》),廷鸾云:“夫人起闻家”,可见,张氏家族在当地也是个不小的宗族。周密《癸辛杂识》:“丞相马公廷鸾以反胃疾云甚苦,…….尝凄然谓余日:‘吾家素贫,少年应南宫试,一日道间馁甚,就村店买螺蛳羹,泡蒲囊冷饭食之,遂得此疾。朋友怜之,以二陈汤服之愈。是岁窃冒省魁。’”这一年,即淳祐七年丁未(1247),廷鸾公26岁,进士及第,礼部试第一名,殿试第一为张渊微。廷鸾公与其兄岩甫淳佑六丙午年同举乡荐,七年又同上春官,《集 题周吉甫云庄数学后》:“丙午、丁未之前,余为士人。”据此,我们可推知廷鸾是一次性考取进士的。虽然兄弟俩都有资格参加省试,终因家贫,其兄岩甫“以耘人财,给我东上,吾独登第。”“食贫五年,兄假馆养母育我,至吾娶媳妇之后。“(《碧梧玩芳集·书二侄分开后》)廷鸾进京应考是相当困难的,中途路经婺源甲路,张家亦有帮助。入赘张家似在中举之前,不然中进士第之后,断不可能做上门女婿的。张家留廷鸾公在婺源读书三年,似未足信。

马氏又是怎么到婺源娶妻的呢?打开南宋《两浙西路 两浙东路 江南东路》地图(《中国历史地图集》第六册《宋、辽、金时期》,谭其骧主编,地图出版社出版,1982年10月第1版,1982年10月上海第1次印刷。),我们可清晰地看到从饶州乐平到京城临安的三条路线:乐平——德兴——婺源(此为水路)再由婺源到徽州——于潜——临安县——临安府(官路)。乐平——浮梁景德镇——祁门——休宁——徽州——于潜——临安县——临安府(官路)。乐平——弋阳——上饶——玉山——江山——衢州——婺州——义乌——诸暨——萧山——临安府(官路)。乐平到婺源是以水路为主,直至解放后的五六十年代,乐平很多地方是经名口码头(位于今乐平市名口乡名口村)去鄱阳、弋阳、横峰、德兴、婺源、上饶等地。从众埠码头到名口全是水路,经乐安江到婺水,再由婺源经陆路到徽州,经官道到临安府,这条路在当时来讲应该是最近、最方便也是最经济的了。

由此看来,乐平马氏能与婺源结缘也是再合理不过的了。